マイセン 【二つ花 040110】 クリーマー・08763 立花文レリーフ 35%Off

マイセン 【二つ花 040110】 クリーマー・08763 立花文レリーフ 35%Off

祝 勤労感謝の日フェア (本日~11/23) 1壺限定

通常30%オフ 祝 勤労感謝の日フェア (本日~11/23) 35%Off

#08シェープ 立花文レリーフ

ブランド箱 378円 ギフト包装用に 正規代理店から購入しております。

お熟成価格は 安くて美味しい。お熟成ワインは ボージョレヌーボーより美味しいですが プレミアムが付いた分 高くなる。何故 お熟成アインは 安くなるんですか ? お熟成のプレミアムも お客様に差し上げているからです。

主だったお店を調べましたが どうやら新品は お熟成アインにしか無く したがって一番安いようです。

マイセン社は制作を半分に抑えて プライスを大幅に上げております。なかなか誰も手が出ないようです。 苦労していれても 割引ができません。損を覚悟で10%ffがせいぜいです。

それではお熟成アインは 何故 一番安いのでしょう ? それは売るのが下手だからです。大概のお店は 色々な宣伝広告をしたり ポイントをつけたりしてさばいていかれます。売り下手のアインは ひたすらお熟成 お値打ちのつくのを待ちます。お陰で 今では如何ほど積んでもこれだけの美品は手に入りません。お熟成アインの真骨頂 ! !

フローラは、ローマ神話に登場する花と春と豊穣を司る女神。

オウィディウスの説によると、彼女はかつてクローリスという名のギリシアのニュムペーだった。しかし、春の訪れを告げる豊穣の風 西風の神であるゼピュロスによって イタリアに攫われ、誘拐後に自らの罪を悔いて 彼女を神の地位に押し上げ 以後フローラは 花の女神になったという。

また、フローラが 夫のユーピテルが 自分でミネルウァを産んだため 正妻としての面目を失った神々の女王ユーノーに 触れた女が 自然に子を身籠もる魔法の花を与え 戦士神マールスの誕生を助けたという説話も残されている。

ヴィンターハルター 『春』 フローラ

フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルター(1805年―1873年)は、ドイツの画家・版画家。19世紀中葉の王侯貴族の肖像画で知られ、派手やかな宮廷肖像画の代表的存在である。『侍女に囲まれたウジェニー皇后』オーストリアのエリーザベト皇后肖像画などが有名。パリを拠点にヨーロッパ中の貴族の肖像画を描いた。ヴィクトリア女王のお気に入りの画家であった。他にナポレオン・ボナパルト、フランス国王ルイ・フィリップなどの肖像画も手がけた。

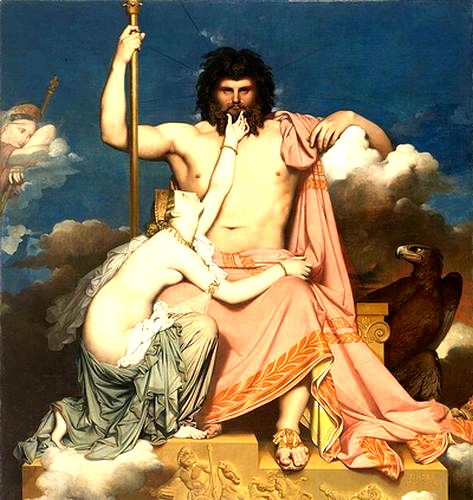

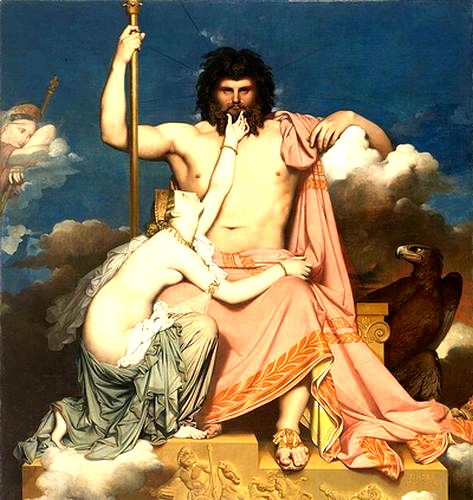

(解説1) ユーピテルは、ローマ神話の主神である。また最高位の女神であるユーノーの夫である。 時として女性化・女体化して女神となり、その姿がディアーナであるという言い伝えもある。ユピテルとも表記され、英語読みのジュピターでも呼ばれている。

ラテン語のユーピテルは、比較言語学の研究により、インド=ヨーロッパ祖語の父なるディェーウス〔天空神〕からの派生と推定されている。本来は天空の神、転じて気象現象(特に雷)を司る神とされた。

『ユピテルとテティス』 ジャン=オーギュスト・ドミニク・アングル 1811年 グラネ美術館

(テティスは、ギリシア神話に登場する海の女神である。英雄アキレウスの母である。テティスはアキレウスの名誉のために、ゼウスにトロイア軍の味方をするよう懇願するのである。オリンポスにやって来たテティスはゼウスの前に座り、左手で膝に触れ、右手でゼウスのあごに触れながら懇願した。テティスはゼウスの気を惹くために自身の魅力を最大限に利用しており、衣服がはだけた身体は上半身だけでなく臀部もほとんど露わになっている。彼女の乳房はゼウスの膝の上にあり、上目づかいにゼウスを見上げているが、ゼウスは心を動かされる様子はなく、彼女を見ようとしない。2人の背後にはゼウスの正妃ヘラ(ユノ)が描かれており、2人の様子に気づいたヘラは何事かと見守っている。ゼウスはしばらく沈黙していたが、テティスが再び懇願すると、困った顔をしながらもそれを聞き届けたという)

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル(1780年- 1867年)は、フランスの画家。19世紀前半、当時台頭してきたドラクロワらのロマン主義絵画に対抗し、ダヴィッドから新古典主義を継承、特にダヴィッドがナポレオンの没落後の1816年にブリュッセルに亡命した後、注目され、古典主義的な絵画の牙城を守った。

ユピテルは後にギリシア神話のゼウスと同一視される。実際、ともに古いインド・ヨーロッパ語系神話の天空神に起源を有する。『リグ・ヴェーダ』のディヤウスや北欧神話のテュールとも起源を同じくするとされている。

ローマ神話においては主神として扱われ、古代ローマではローマ市の中心にユーピテル神殿が建立されて永くローマの守護神として崇められた。戦争においては、特にユーピテル・フェレトリウスという呼称で一騎討ちを守護する神として崇敬され、一騎討ちで敵の将軍を破ったローマの将軍は、スポリア・オピーマという敵の将軍の鎧を樫の木に縛った勲章をユーピテルに奉献した。ローマ帝国皇帝ディオクレティアヌスは国への帰属心が薄れつつあることを危惧し、皇帝権力の強化と愛国心の定着を図るため、自らをユーピテルの子であると宣言、皇帝礼拝と合わせ民衆にローマの神々を礼拝することも義務づけた。

死を汚れとみなす考え方があったため、ユーピテルの祭司長は死体を見ることを禁止されていた。

(解説2)オウィディウス プブリウス・オウィディウス・ナソ(紀元前43年3月20日 - 紀元17年)は、古代ローマのアウグストゥスの時代に生きた詩人。代表作は『恋愛術』、『変身物語』など。ラテン文学史上は「黄金の時代」の掉尾を飾る詩人とされる。オウィディウスの詩作品は後期古代から中世にかけての時代に多くの詩人に模倣され、西洋美術と西洋文学に絶大な影響を与えた。ウェルギリウスやホラティウスよりは一世代若い世代に属する。彼らの時代から下ること数十年後の修辞学者クインティリアヌスはオウィディウスを最後のラテン恋愛悲劇作家と評した。

紀元1年ごろ(一般に 紀元元年だが ISOや天文学的には 0年があるので 紀元2年になる)、ギリシア神話を参考にして『恋愛術』を書いた。しかし余に露骨な性描写が多かったため、実際に読んだアウグストゥス帝が激怒し、西暦8年、黒海沿岸の僻地であるトミス(現在のコンスタンツァ)へ一生流された。

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー作「ローマを去るオウィディウス」(1838年)

トミスは黒海に面した港町で、当時はローマの勢力圏が及ぶ範囲の端になっていた。この配流は、一切の法に基づく裁判が行われず、皇帝個人の独断的な干渉により決まった。元老院による助言もなかった。この事件は以後の作品のすべてに決定的な影響を及ぼす。オウィディウスは追放の原因を 「一つの詩と一つの過ち」と表現し、「わが罪は殺人より重く」「誰かを傷つけること、詩よりもはなはだしい」と詠んだ。皇帝の孫である小ユリアとユッルス・アントニウスもまた、オウィディウスの配流と時をほぼ同じくして配流されている。小ユリアの夫、ルキウス・アエミリウス・パウルスが皇帝に対する謀議に加わったとして誅殺されたが、オウィディウスはこの陰謀を知っていて庇ったのかもしれない。アウグストゥス帝により紀元前18年に制定されたユリア法は獣姦や姦通など「不自然な天理に背く行為」を規定しこれに刑罰を設定した法であるが、出生率を上げるために一夫一婦制を推進し、ローマ人の意識に新風を吹き込むことでローマの風俗を改良しようとするものであった。オウィディウスの『恋の技法』はユリア法に照らして重い姦通となる行為を扱っている。皇帝が定めた風紀を破壊しかねない「恋のてくだ」をはじめとする彼の抒情詩ゆえに、彼は追放の憂き目にあったのかもしれない。しかしながら、この作品の公表(紀元前1年)から追放(西暦8年)まで、長い時間が経過していることに鑑みると、アウグストゥスは何かもっと個人的な理由でオウィディウスの追放を決心し、風紀紊乱は口実に過ぎないのではないかという説もある。当時自由に流布していたプロペルティウス、ティブッルス、ホラティウスの作品の中には、下品さという点で「恋のてくだ」とそう変わらないものが多数あるという事実によってもこの説は補強される。オウィディウスの追放の原因がはっきりしないため、現代に至るまで幾多の学者たちが終わりのない論争を続けることとなった。中にはオウィディウスがローマを追放されたことは一度もなく、追放後の作品のすべては詩人の豊かな想像力の産物である、という説まである。

(解説3)ニュムペーは、ギリシア神話などに登場する下級女神(精霊)である。山や川、森や谷に宿り、これらを守っている。英語ではニンフと呼ばれる。なお、ギリシア語の普通名詞としては「花嫁」や「新婦」を意味する。

その一方、粗野な妖精とする伝承もあり、人間の若者に恋をし、しばしば攫っていく。このため女性の過剰性欲を意味するニンフォマニアという言葉の語源となった。

フランソワ・ジェラール『ヒュラスとニンフ』

ギリシャ神話に登場する美少年ヒュラスは、金羊毛を求めてのアルゴ船の遠征にヘラクレスの侍童として加わりました。ある晩にミュラス島に上陸すると、彼は水差しを持って真水を汲みに行かされました。水浴していたナイアスたち(泉と川のニンフ)は、彼の美しさに魅せられ、彼を水中へと誘い込みます。こうして彼はそれっきり行方不明となってしまいました。

二つ花 という名称は マイセン社には ありません。 これは マイセンジャパンさんが 日本向けに マイセン社の 二種類のお花が描かれているシリーズで 価格帯の同じものを集めて 付けられた総称です。 一つ花 三つ花 四つ花 五つ花 六つ花 も 総て同趣旨の 日本向けのネーミングです。

ピカピカの 新品です。現品 即納

やはり花はマイセン。学校を出て 親方(マイスター)に弟子入りした ペインターの卵たちが まず 最初に習うのがお花の絵です。一人前になっても 自然のお花を 工房に飾って 写生に精を出します。マイセンでは お花を描くのは 旨くて当たり前なのです。

マイセン 【二つ花 040110】 クリーマー・08763 立花文レリーフ 35%Off のお求めはコチラ

どの小さい写真もクリックで拡大

どの小さい写真もクリックで拡大

拡大写真

マイセン 【 二つ花 040110 立花文レリーフ 】 祝 勤労感謝の日フェア お宝倉庫 に買い物籠 有ります。

どの写真もクリックで拡大

3人の天才ヨハン-2

2人目は ヨハン・グレゴリウス・ヘロルト,天才絵付師です。

アウクスブルク水路 こんな磁器街道だったのでしょうか?

「欧州磁器戦争史 3人の天才ヨハン-2 ヨハン・グレゴリウス・ヘロルト」 詳しくは コチラをクリック してください。

磁器の起源は 中国は後漢の頃 紀元1~2世紀に 端を発します。

古磁器を経て 紀元6世紀 中国河北省で ほぼ今の磁器に 遜色なきものになり 11世紀宋代に至り 近くにカオリンシャンを擁する 景徳鎮が 1300度の高温で 美しい白磁を 完成しました。13世紀 日本を 黄金の国 ジパングと呼んだ マルコポーロが 美しき海の寶貝 ポルツェラーナ(ポースレーンの語源。寶貝は 古代通貨でもありましたので 白い黄金にも通じました。)と 賞賛し イタリア・ヨーロッパに初めて紹介しました。それまでにも アラブの玄関口であるイタリアには シルクロード経由で 先に入手していた アラブの王様から 自分の威光を 誇る 贈り物として 入ってきておりましたが 東洋からのものと 判明したのは マルコポーロによります。この時 彼は 完品は高すぎて手が出ず 破片を 持ち来ったそうです。 ヨーロッパにおける 磁器の焼成は 16世紀の古きから アラビアと東洋の 玄関口であった ベネツィアで 先ず 試みられましたが 曇ったガラス球に終わりました。同じ16世紀に フィレンツェ大公(富豪メディチ家)は 砂 ガラス水晶粉を 粘土と混ぜた見事な焼き物(軟質磁器)に成功するのですが やはり 東洋の秘法による白い黄金には とても及びませんでした。その後も 欧州各地で 白い黄金の焼成が 試みられますが 総て 陶工達によるものでした。 磁器のガラス質に 惑わされた彼らの せいぜい成功らしきものでも 随分 白い黄金には 見劣りのする 軟質磁器(ヴァンサンヌに続く セーヴルでも フリット軟質磁器)どまりでした。一方 本家中国の景徳鎮で 14世紀には 磁器最後の姿 染付の完成を見ます。東洋では 千数百年の長きにわたる 多くの職人達の 勘と経験を 積み重ねた 結晶の賜物として 花開きました。片や西洋では 憧れの白磁を 科学的に分析することで 錬金術師(中世における 科学者の呼称)ベトガーは わずか3~5年で 1710年に完成させました。ザクセン王国 宮廷科学顧問官 チルンハウス(彼とて 多くの陶工と変わらず 磁器のガラス質に惑わされ 軟質磁器の研究に 堕しておりました。化学的変成にこだわり 分析と 実験の王道により 白磁を極めたベトガーは やはり非凡の天才でした。)の 白磁研究の基礎に 助けられたとはいえ 西洋科学分析手法の 優越性は ベトガーへの個人的資質の賞賛のみにとどまらず 明治維新の日本でも 優れた西洋科学として 競って受け入れられました。今や 日本をはじめ 東洋は 西洋を 凌駕せんばかりの 勢いです。

少し理屈っぽくなりましたが 磁器をめぐり 東洋と西洋の違いを 言ってみたかったのです。

祝 勤労感謝の日フェア (本日~11/23) 1壺限定

通常30%オフ 祝 勤労感謝の日フェア (本日~11/23) 35%Off

#08シェープ 立花文レリーフ

ブランド箱 378円 ギフト包装用に 正規代理店から購入しております。

お熟成価格は 安くて美味しい。お熟成ワインは ボージョレヌーボーより美味しいですが プレミアムが付いた分 高くなる。何故 お熟成アインは 安くなるんですか ? お熟成のプレミアムも お客様に差し上げているからです。

主だったお店を調べましたが どうやら新品は お熟成アインにしか無く したがって一番安いようです。

マイセン社は制作を半分に抑えて プライスを大幅に上げております。なかなか誰も手が出ないようです。 苦労していれても 割引ができません。損を覚悟で10%ffがせいぜいです。

それではお熟成アインは 何故 一番安いのでしょう ? それは売るのが下手だからです。大概のお店は 色々な宣伝広告をしたり ポイントをつけたりしてさばいていかれます。売り下手のアインは ひたすらお熟成 お値打ちのつくのを待ちます。お陰で 今では如何ほど積んでもこれだけの美品は手に入りません。お熟成アインの真骨頂 ! !

フローラは、ローマ神話に登場する花と春と豊穣を司る女神。

オウィディウスの説によると、彼女はかつてクローリスという名のギリシアのニュムペーだった。しかし、春の訪れを告げる豊穣の風 西風の神であるゼピュロスによって イタリアに攫われ、誘拐後に自らの罪を悔いて 彼女を神の地位に押し上げ 以後フローラは 花の女神になったという。

また、フローラが 夫のユーピテルが 自分でミネルウァを産んだため 正妻としての面目を失った神々の女王ユーノーに 触れた女が 自然に子を身籠もる魔法の花を与え 戦士神マールスの誕生を助けたという説話も残されている。

ヴィンターハルター 『春』 フローラ

フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルター(1805年―1873年)は、ドイツの画家・版画家。19世紀中葉の王侯貴族の肖像画で知られ、派手やかな宮廷肖像画の代表的存在である。『侍女に囲まれたウジェニー皇后』オーストリアのエリーザベト皇后肖像画などが有名。パリを拠点にヨーロッパ中の貴族の肖像画を描いた。ヴィクトリア女王のお気に入りの画家であった。他にナポレオン・ボナパルト、フランス国王ルイ・フィリップなどの肖像画も手がけた。

(解説1) ユーピテルは、ローマ神話の主神である。また最高位の女神であるユーノーの夫である。 時として女性化・女体化して女神となり、その姿がディアーナであるという言い伝えもある。ユピテルとも表記され、英語読みのジュピターでも呼ばれている。

ラテン語のユーピテルは、比較言語学の研究により、インド=ヨーロッパ祖語の父なるディェーウス〔天空神〕からの派生と推定されている。本来は天空の神、転じて気象現象(特に雷)を司る神とされた。

『ユピテルとテティス』 ジャン=オーギュスト・ドミニク・アングル 1811年 グラネ美術館

(テティスは、ギリシア神話に登場する海の女神である。英雄アキレウスの母である。テティスはアキレウスの名誉のために、ゼウスにトロイア軍の味方をするよう懇願するのである。オリンポスにやって来たテティスはゼウスの前に座り、左手で膝に触れ、右手でゼウスのあごに触れながら懇願した。テティスはゼウスの気を惹くために自身の魅力を最大限に利用しており、衣服がはだけた身体は上半身だけでなく臀部もほとんど露わになっている。彼女の乳房はゼウスの膝の上にあり、上目づかいにゼウスを見上げているが、ゼウスは心を動かされる様子はなく、彼女を見ようとしない。2人の背後にはゼウスの正妃ヘラ(ユノ)が描かれており、2人の様子に気づいたヘラは何事かと見守っている。ゼウスはしばらく沈黙していたが、テティスが再び懇願すると、困った顔をしながらもそれを聞き届けたという)

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル(1780年- 1867年)は、フランスの画家。19世紀前半、当時台頭してきたドラクロワらのロマン主義絵画に対抗し、ダヴィッドから新古典主義を継承、特にダヴィッドがナポレオンの没落後の1816年にブリュッセルに亡命した後、注目され、古典主義的な絵画の牙城を守った。

ユピテルは後にギリシア神話のゼウスと同一視される。実際、ともに古いインド・ヨーロッパ語系神話の天空神に起源を有する。『リグ・ヴェーダ』のディヤウスや北欧神話のテュールとも起源を同じくするとされている。

ローマ神話においては主神として扱われ、古代ローマではローマ市の中心にユーピテル神殿が建立されて永くローマの守護神として崇められた。戦争においては、特にユーピテル・フェレトリウスという呼称で一騎討ちを守護する神として崇敬され、一騎討ちで敵の将軍を破ったローマの将軍は、スポリア・オピーマという敵の将軍の鎧を樫の木に縛った勲章をユーピテルに奉献した。ローマ帝国皇帝ディオクレティアヌスは国への帰属心が薄れつつあることを危惧し、皇帝権力の強化と愛国心の定着を図るため、自らをユーピテルの子であると宣言、皇帝礼拝と合わせ民衆にローマの神々を礼拝することも義務づけた。

死を汚れとみなす考え方があったため、ユーピテルの祭司長は死体を見ることを禁止されていた。

(解説2)オウィディウス プブリウス・オウィディウス・ナソ(紀元前43年3月20日 - 紀元17年)は、古代ローマのアウグストゥスの時代に生きた詩人。代表作は『恋愛術』、『変身物語』など。ラテン文学史上は「黄金の時代」の掉尾を飾る詩人とされる。オウィディウスの詩作品は後期古代から中世にかけての時代に多くの詩人に模倣され、西洋美術と西洋文学に絶大な影響を与えた。ウェルギリウスやホラティウスよりは一世代若い世代に属する。彼らの時代から下ること数十年後の修辞学者クインティリアヌスはオウィディウスを最後のラテン恋愛悲劇作家と評した。

紀元1年ごろ(一般に 紀元元年だが ISOや天文学的には 0年があるので 紀元2年になる)、ギリシア神話を参考にして『恋愛術』を書いた。しかし余に露骨な性描写が多かったため、実際に読んだアウグストゥス帝が激怒し、西暦8年、黒海沿岸の僻地であるトミス(現在のコンスタンツァ)へ一生流された。

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー作「ローマを去るオウィディウス」(1838年)

トミスは黒海に面した港町で、当時はローマの勢力圏が及ぶ範囲の端になっていた。この配流は、一切の法に基づく裁判が行われず、皇帝個人の独断的な干渉により決まった。元老院による助言もなかった。この事件は以後の作品のすべてに決定的な影響を及ぼす。オウィディウスは追放の原因を 「一つの詩と一つの過ち」と表現し、「わが罪は殺人より重く」「誰かを傷つけること、詩よりもはなはだしい」と詠んだ。皇帝の孫である小ユリアとユッルス・アントニウスもまた、オウィディウスの配流と時をほぼ同じくして配流されている。小ユリアの夫、ルキウス・アエミリウス・パウルスが皇帝に対する謀議に加わったとして誅殺されたが、オウィディウスはこの陰謀を知っていて庇ったのかもしれない。アウグストゥス帝により紀元前18年に制定されたユリア法は獣姦や姦通など「不自然な天理に背く行為」を規定しこれに刑罰を設定した法であるが、出生率を上げるために一夫一婦制を推進し、ローマ人の意識に新風を吹き込むことでローマの風俗を改良しようとするものであった。オウィディウスの『恋の技法』はユリア法に照らして重い姦通となる行為を扱っている。皇帝が定めた風紀を破壊しかねない「恋のてくだ」をはじめとする彼の抒情詩ゆえに、彼は追放の憂き目にあったのかもしれない。しかしながら、この作品の公表(紀元前1年)から追放(西暦8年)まで、長い時間が経過していることに鑑みると、アウグストゥスは何かもっと個人的な理由でオウィディウスの追放を決心し、風紀紊乱は口実に過ぎないのではないかという説もある。当時自由に流布していたプロペルティウス、ティブッルス、ホラティウスの作品の中には、下品さという点で「恋のてくだ」とそう変わらないものが多数あるという事実によってもこの説は補強される。オウィディウスの追放の原因がはっきりしないため、現代に至るまで幾多の学者たちが終わりのない論争を続けることとなった。中にはオウィディウスがローマを追放されたことは一度もなく、追放後の作品のすべては詩人の豊かな想像力の産物である、という説まである。

(解説3)ニュムペーは、ギリシア神話などに登場する下級女神(精霊)である。山や川、森や谷に宿り、これらを守っている。英語ではニンフと呼ばれる。なお、ギリシア語の普通名詞としては「花嫁」や「新婦」を意味する。

その一方、粗野な妖精とする伝承もあり、人間の若者に恋をし、しばしば攫っていく。このため女性の過剰性欲を意味するニンフォマニアという言葉の語源となった。

フランソワ・ジェラール『ヒュラスとニンフ』

ギリシャ神話に登場する美少年ヒュラスは、金羊毛を求めてのアルゴ船の遠征にヘラクレスの侍童として加わりました。ある晩にミュラス島に上陸すると、彼は水差しを持って真水を汲みに行かされました。水浴していたナイアスたち(泉と川のニンフ)は、彼の美しさに魅せられ、彼を水中へと誘い込みます。こうして彼はそれっきり行方不明となってしまいました。

二つ花 という名称は マイセン社には ありません。 これは マイセンジャパンさんが 日本向けに マイセン社の 二種類のお花が描かれているシリーズで 価格帯の同じものを集めて 付けられた総称です。 一つ花 三つ花 四つ花 五つ花 六つ花 も 総て同趣旨の 日本向けのネーミングです。

ピカピカの 新品です。現品 即納

やはり花はマイセン。学校を出て 親方(マイスター)に弟子入りした ペインターの卵たちが まず 最初に習うのがお花の絵です。一人前になっても 自然のお花を 工房に飾って 写生に精を出します。マイセンでは お花を描くのは 旨くて当たり前なのです。

マイセン 【二つ花 040110】 クリーマー・08763 立花文レリーフ 35%Off のお求めはコチラ

どの小さい写真もクリックで拡大

どの小さい写真もクリックで拡大拡大写真

マイセン 【 二つ花 040110 立花文レリーフ 】 祝 勤労感謝の日フェア お宝倉庫 に買い物籠 有ります。

どの写真もクリックで拡大

3人の天才ヨハン-2

2人目は ヨハン・グレゴリウス・ヘロルト,天才絵付師です。

アウクスブルク水路 こんな磁器街道だったのでしょうか?

「欧州磁器戦争史 3人の天才ヨハン-2 ヨハン・グレゴリウス・ヘロルト」 詳しくは コチラをクリック してください。

磁器の起源は 中国は後漢の頃 紀元1~2世紀に 端を発します。

古磁器を経て 紀元6世紀 中国河北省で ほぼ今の磁器に 遜色なきものになり 11世紀宋代に至り 近くにカオリンシャンを擁する 景徳鎮が 1300度の高温で 美しい白磁を 完成しました。13世紀 日本を 黄金の国 ジパングと呼んだ マルコポーロが 美しき海の寶貝 ポルツェラーナ(ポースレーンの語源。寶貝は 古代通貨でもありましたので 白い黄金にも通じました。)と 賞賛し イタリア・ヨーロッパに初めて紹介しました。それまでにも アラブの玄関口であるイタリアには シルクロード経由で 先に入手していた アラブの王様から 自分の威光を 誇る 贈り物として 入ってきておりましたが 東洋からのものと 判明したのは マルコポーロによります。この時 彼は 完品は高すぎて手が出ず 破片を 持ち来ったそうです。 ヨーロッパにおける 磁器の焼成は 16世紀の古きから アラビアと東洋の 玄関口であった ベネツィアで 先ず 試みられましたが 曇ったガラス球に終わりました。同じ16世紀に フィレンツェ大公(富豪メディチ家)は 砂 ガラス水晶粉を 粘土と混ぜた見事な焼き物(軟質磁器)に成功するのですが やはり 東洋の秘法による白い黄金には とても及びませんでした。その後も 欧州各地で 白い黄金の焼成が 試みられますが 総て 陶工達によるものでした。 磁器のガラス質に 惑わされた彼らの せいぜい成功らしきものでも 随分 白い黄金には 見劣りのする 軟質磁器(ヴァンサンヌに続く セーヴルでも フリット軟質磁器)どまりでした。一方 本家中国の景徳鎮で 14世紀には 磁器最後の姿 染付の完成を見ます。東洋では 千数百年の長きにわたる 多くの職人達の 勘と経験を 積み重ねた 結晶の賜物として 花開きました。片や西洋では 憧れの白磁を 科学的に分析することで 錬金術師(中世における 科学者の呼称)ベトガーは わずか3~5年で 1710年に完成させました。ザクセン王国 宮廷科学顧問官 チルンハウス(彼とて 多くの陶工と変わらず 磁器のガラス質に惑わされ 軟質磁器の研究に 堕しておりました。化学的変成にこだわり 分析と 実験の王道により 白磁を極めたベトガーは やはり非凡の天才でした。)の 白磁研究の基礎に 助けられたとはいえ 西洋科学分析手法の 優越性は ベトガーへの個人的資質の賞賛のみにとどまらず 明治維新の日本でも 優れた西洋科学として 競って受け入れられました。今や 日本をはじめ 東洋は 西洋を 凌駕せんばかりの 勢いです。

少し理屈っぽくなりましたが 磁器をめぐり 東洋と西洋の違いを 言ってみたかったのです。

コメント

コメントの投稿

« リチャードジノリ 【イタリアンフルーツ】 コーヒーC/S 120cc 31%Off l Home l バカラ 【エンパイア ブランド箱 1601】 103 ワイン・L 170cc 22%Off »